こんにちは、ジュジュ子です。このブログをご覧の皆さんの中には、宅建という資格取得に興味を持っている方や取得を目指している方も多いかと思います。私自身も2023年7月初旬に受験を決意し、勉強を始めて一発合格するまでの3か月を振り返りつつ、受験を目指す方にとって何かしらのヒントになればとブログに記していきたいと思います。

順風満帆ではなかった勉強中期

受験を決めて3か月という限られた時間しかないことは自分でも十分理解していたものの、勉強をするうちに没頭していき「受験するなら合格したい!」と強く思うようになりました。

FP資格取得時に軽く不動産分野を勉強したとは言え、民法を含め権利関係など初見の問題や宅建試験独特の言い回しに圧倒され、問題に振り回され見事にスランプに陥ったのでした。

勉強初期編の記事でも書いた通りですが、自分に与えられた時間を考えると、テキストを読み込んで問題に取り掛かるというスタイルでは時間が足りないので、「分野別問題集の問題を読み、すぐに解答を読む。問われていることに対して答えを知る」に注力していました。問題集の解説を読んでも理解できないことはテキストを読み込むこととし、とにかく問題の傾向や問われる内容を知ることに集中しました。

中期の頃は一日のスタートに、マイルストーンとして年度別問題集を試験同様に時間を測って解きました。前日までに勉強してきた自分の記憶力や理解力を知ることができたし、不正解だったところは自分の不得意分野であると可視化し対策を立てやすくしました。

分野別問題集では解けているのに年度別問題集では間違うことも多々あり、自分は理解できていると思い込んでいるだけで根本を理解しきっていないのではないかと思うようになりました。分野別問題集も10周以上していると問題の並びで〇か✕を覚えてしまっていただけだと気づきました。

特に権利関係はなんとなく雰囲気で解いていて、違った言い回しをされると分からなくなったり問題文を読んでも何がポイントなのか分からない・・・などと苦しみました。この時は苦しく不安な気持ちが勝っていて、問題を正解したとしても自信もないため達成感を味わうことが殆ど無く、すっかりスランプに陥っていました。

スランプから抜け出すために

スランプに陥っていたものの既に受験申し込みもしているし、周りの皆にも「今年、宅建試験を受験します!」と公言していたので簡単に投げ出すことはできませんでした。試験をやめることは簡単だけど、諦めたことで後々後悔するのは嫌だったので、スランプに陥りながらもSNSでも点数を公表しながら自分を鼓舞してました。完全独学だったので終始孤独ではありましたが、SNSでの宅建受験を目指す方や受験経験者との交流は自分のモチベーション維持にも大いに役立ちました。

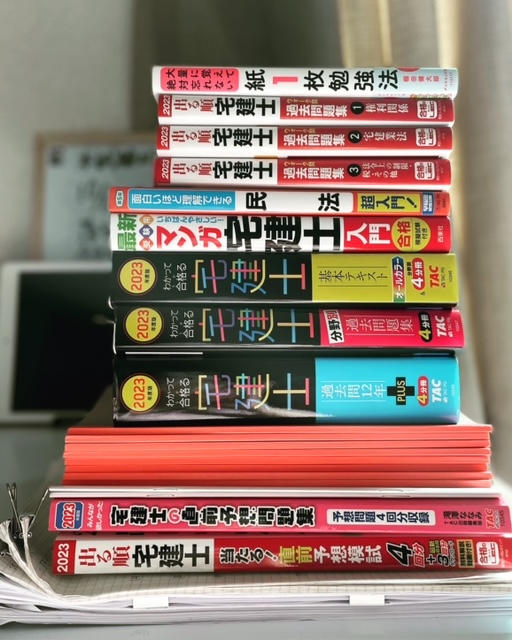

周回している問題集の〇や✕を単に記憶している自分の弱さは何かと考え、違った切り口で問われることに慣れるために、より多くの過去問に触れる必要があると感じ「出る順宅建士 ウォーク問過去問題集」(以下「ウォーク問」)を追加購入しました。

教材は色々と手を出さずに一つの教材を繰り返すことが大切といわれることもあり、私も基本的には色々と手を出さない方が良いと考えています。

しかし私の使用した2023年度版のウォーク問では権利関係が169問、宅建業法が160問、法令上の制限・税・その他が201問と圧倒的な問題数(基本的に全て4択)で、違う切り口での問いに触れるうちに細かな部分で自分が引っかけにあったり記憶が曖昧であることが浮き彫りになり、自分の抱える問題点を冷静に分析できたりと結果的に投入して良かったと思います。

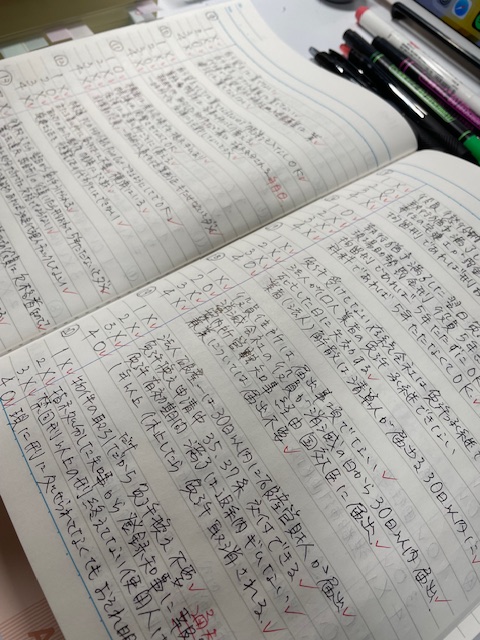

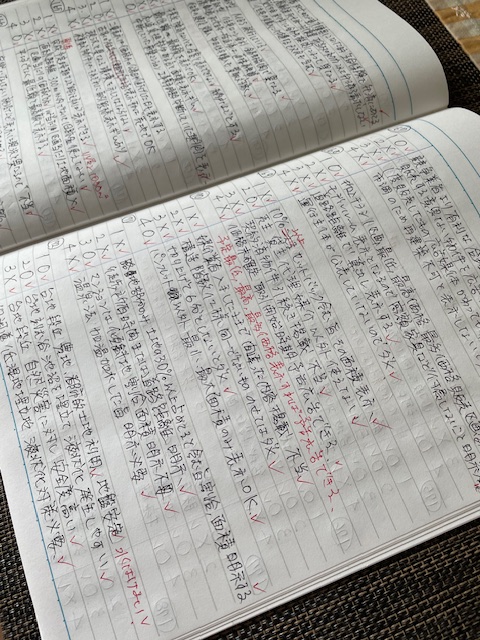

問題点を解決するために、それまでなんとなくやっていた正誤判断ではなく、理由付けノートも具体的なもので記述するように心がけました。初期から理由付けノートは実践していましたが、惰性で解答していてはダメだと気づいたからです。私は受験勉強時間があまりなかったので、権利関係での具体的理由付けノートは省略しましたが、時間に余裕がある受験者であれば権利関係についても具体的理由付けは有効だと思います。

以前は✕の部分だけに理由を記述していましたが、全問題の全肢について理由を書きだしました。

「そんなこと分かっているよ」という問題に対しても具体的な理由を書き出し、ちゃんと解答できているかの確認をしました。自分が問題集の解説をするくらいの気持ちで取り組み実践していくことで、キーワードは分かっていても根本の理論が分かっていない箇所なども可視化でき、その部分について深堀すればよいのだと分かりました。宅建試験ではキーワードだけの斜め読みで正誤を判断すると、見事にひっかけ問題の罠に嵌ってしまいます。単に〇✕を答えて数をこなすよりも時間がかかるこの丁寧な勉強法を実践していき確実に得点できるようになっていきました。

ウォーク問は分野別で問題数も多く非常に良問揃いなので、勉強中期以降に是非とも投入してほしいオススメの教材です。

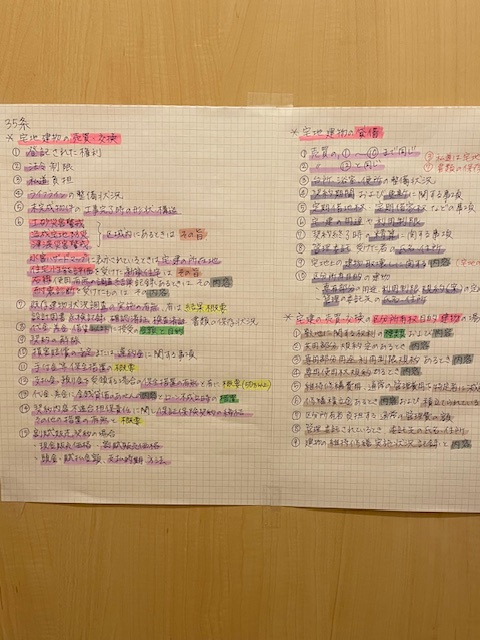

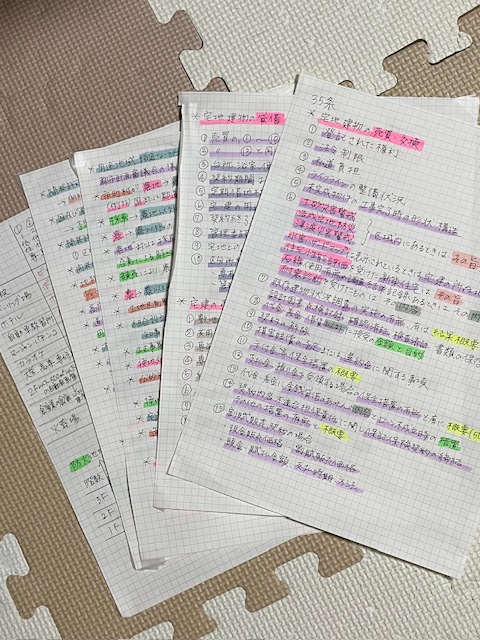

暗記ものは常に視界に入れる

宅建業法や法令上の制限には期間や面積や区域の名称や用途など実に沢山の内容を暗記する必要もあります。例に挙げると宅建業法では、35条書面や37条書面は実務でも必ず携わる重要項目なので、宅建試験でも必ず問われる分野で暗記なしでは突破できない問題も多いです。34条書面も加わって、試験ではどの書面に何の事項を記載するのかは勿論のこと、どういう状況だったらどう記載するのか、またその項目の何について説明をしないといけないかと細かく問われ、苦労する受験生が多い箇所でもあります。

過去問題集で解いて理解していても、広い分野を同時に勉強していると「ど忘れ」したり「記憶があやふや」になることもしばしば。そのために一日のうちに必ず数回利用するトイレに「覚えておきたい項目」や「何度やっても間違える問題の要点」を書きだしたものを貼り出して、トイレに行く度に音読していました。

目で眺めるだけでなく、耳から自分の声を聞くことで記憶が定着しやすかったと思います。

何度も何度も問題を解き、直前期までの期間に理解や暗記できていない箇所を都度アップデートし書き直したものをトイレのドアや壁の目につくところに一面張り付けていました。

トイレやデスクでの勉強時間以外でもお風呂に入る時、出かける先にも問題集を持ち歩き、時間の許す限り問題を解きました。(美容室で髪を染める時間も問題を解いていました。)そうやって苦手な個所を丁寧に取り除く作業に集中していました。この時ほど「急がば回れ」は本当だなと痛感したことはありません。

スランプを経験して見えたこと

自分が何度挑戦してもできないことに向き合うことは、時に辛く逃げ出したくなりますが、今振り返ってみても壁にぶつかり自問自答する時間が私を成長させてくれたのだと感じます。周りと比べると焦ったり落ち込んだりすることもありましたが、自分自身をしっかり分析して打開策を見つけ、気が付いたころにはスランプから抜け出せるようになっていました。

そしてスランプに陥って「もう今年の受験は記念受験でいいや・・・受からなくて当然だし」と諦めていたら一発合格も出来なかっただろうし、今の宅建士として実務に携わっている私はいなかっただろうとも思います。スランプもなく試験に合格される方もいらっしゃるかとは思いますが、思い悩んだ日々も今となっては良い思い出ですし、その時にしっかりと理解しようと努力した内容は宅建士としての実務でも活かすことができています。

次回、勉強後期~直前期について書いていきたいと思います。

↓ぽちっとしていただけると嬉しいです♪

にほんブログ村

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36910022.af08325d.36910023.8752329d/?me_id=1213310&item_id=21104776&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8049%2F9784844948049_1_4.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/36910022.af08325d.36910023.8752329d/?me_id=1213310&item_id=21104799&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F8056%2F9784844948056_1_3.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/37c2e4f2.cd1240f6.37c2e4f3.a0331972/?me_id=1285657&item_id=12886151&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbookfan%2Fcabinet%2F01088%2Fbk4844948067.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント